- 光学関連

生物模倣(バイオミメティクス)の基礎と応用〜ロータス効果・リブレット構造など工学的応用事例をわかりやすく解説

生物模倣(バイオミメティクス)とは?

生物模倣とは、その字の通り、自然界の生き物が長い年月の進化の過程で獲得した形質や、生存のための戦略を「模倣」することで、私たち人間が抱える問題を解決する手法のことを指します。

約38億年前に地球に現れた生命は、その存続のために驚くほど効率的で、洗練された進化を遂げてきました。そして人類は昔から、そうした生物の優れた特徴を、さまざまな形で文明に取り込んできました。

例えば、人類が「空を飛びたい」と考えたときに最初に参考にしたのは、空を自由に飛び回る鳥の「翼」でした。15〜16世紀のルネサンスの時代、レオナルド・ダ・ヴィンチは鳥や虫の飛翔する姿をひたすら観察して、その飛翔の秘密を解き明かそうと試みました。1853年にはイギリスの工学者ジョージ・ケイリーが、カモメが滑空する様子に注目してグライダーを開発。御者を乗せたそのグライダーは空中を100m以上飛んだという記録が残っています。その後、ドイツの学者オットー・オリエンタールなどがグライダーを改良して飛距離を伸ばし、最終的にアメリカのライト兄弟が1903年に、エンジンを積んだ世界初の飛行機で有人飛行を成功させました。

この他にも、蓮の葉や蛾の目、ヤモリの足などの生物に備わった自然のメカニズムは、さまざまな技術革新のヒントとなっています。エンジニアリングにおいて生物模倣は単に外観の模倣をするのではなく、その機能原理を解明し、工学的に再現することで応用に結びついています。設計者やエンジニアは自然の設計図からインスピレーションを得ることで、素材や製品の耐久性の向上、効率の改善、材料使用量の削減など、さまざまな恩恵を受けられる可能性があるのです。

身近で代表的な生物模倣技術

ここからは、現在の社会で実用化されている生物模倣の代表的な事例についてご紹介いたします。

蓮の葉効果(ロータス効果)

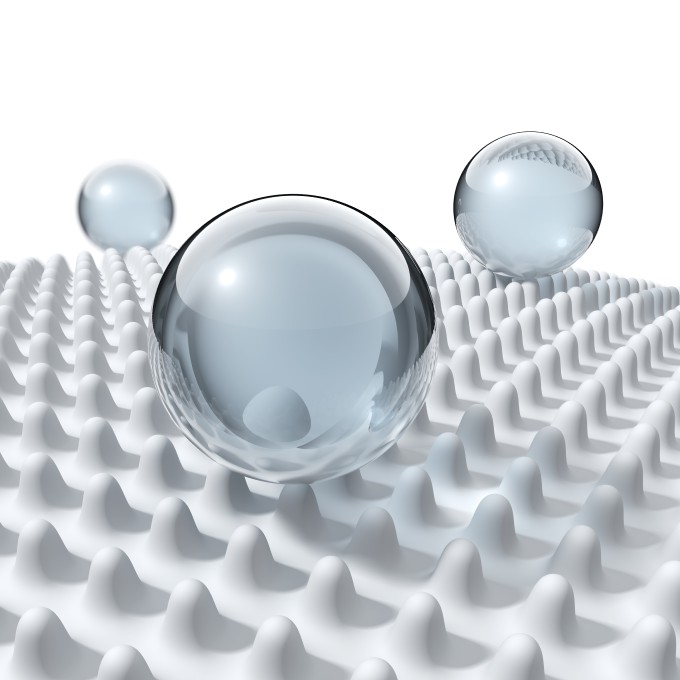

沼地に生えるハスの葉は泥水の中で成長する植物ですが、その葉の表面は常にピカピカに輝き、付着した水滴は水銀のように滑らかに転がり落ちます。その過程で水滴は砂や埃を巻き込み、常に葉をきれいな状態に保ちます。この「自動洗浄機構」を可能にしているのは、葉の表面に存在する微細な凹凸構造と撥水性ワックスです。この現象は「ロータス効果」と呼ばれ、ヨーグルトの蓋や建築分野の外壁材料など、さまざまな分野に応用されています。ロータス効果の主な特徴は以下のとおりです。

- 超撥水性:表面を微細な凹凸(マイクロパピラと呼ばれる突起とその上のナノスケールのワックス結晶)で覆うことで、構造により水滴との接触面積を極めて小さくできます。結果として水滴は葉の表面で球形を保ち、接触角が150度以上という超撥水性(超疎水性)を実現します。

- 自己洗浄機能:水滴が球形を保ったまま転がる際に、表面の汚れを吸着して一緒に運び去ります。これにより表面が常にきれいな状態を維持できます(セルフクリーニング効果)。

- 低摩擦性:微細構造によって形成された空気層が、表面の摩擦を低減しています。

蓮の葉効果の応用例

蓮の葉の構造を模倣した技術は、すでに私たちの身の回りのさまざまな製品に取り入れられています。

- 自動車用ガラスコーティング:雨滴が付着しにくく、視界を確保しやすいフロントガラス処理

- 建築用外装材:汚れが付きにくく、雨で自然に洗浄される外壁塗料や窓ガラス

- 医療機器:細菌の付着を抑制する抗菌機能を表面に付与

- 衣料品:水や汚れを寄せ付けない機能性衣料

ハニカム構造

ハニカム構造は、ミツバチの巣に見られるような六角形の規則的な配列を模倣した構造です。ハニカム構造は六角形のセルが規則的に並んだ形状で、自然界において最も材料効率の良い構造の一つです。この構造の主な特徴は以下の通りです。

- 優れた強度と軽量性:単位重量あたりの強度が非常に高く、材料使用量を最小限に抑えながら優れた剛性を実現します。

- 衝撃吸収性:衝撃が加わると六角形のセルが変形してエネルギーを分散・吸収するため、優れた衝撃吸収性を持ちます。

- 熱伝導・断熱性能:空気層を含むセル構造により、断熱性能と熱分布制御の両方に利点があります。

ハニカム構造の産業応用例

ハニカム構造もさまざまな産業で広く応用されています。

- 航空宇宙産業:機体構造部材として使用され、軽量ながら剛性の高い部品を実現

- 自動車産業:衝撃吸収構造やボディ補強材として採用

- 建築分野:断熱パネルや軽量で強度の高い建材として利用

- 電子機器:放熱効率を高めるためのヒートシンク構造

サメの肌を模した「リブレット加工」

サメの皮膚の表面には「リブレット構造」と呼ばれる連続した微細な縦溝が刻まれており、それにより水の抵抗を減らして海の中を高速で効率良く泳ぐことができます。現在、航空機メーカーがこのサメの皮膚から着想を得て機体表面に貼る微細構造フィルムを開発し、空気抵抗を減らして燃費を向上させる実験を始めています。 リブレット構造の効果で空気力学的抵抗が最大8%低減できるとされており、大幅な燃料節約につながる可能性があります。

骨構造を模倣した軽量・高強度素材

生物の骨の内部は、スポンジ状の多孔質構造(骨梁)をしており、軽量でありながら高い強度を保っています。この構造を模倣した材料が、自動車の筐体や航空機の翼、胴体のフレームなどに軽量かつ強靭な素材として使用されるようになっています。また骨の多孔質構造は、衝撃を吸収して分散する特性を持ちます。これを模倣して自動車のバンパーやフレームに骨のような構造や発泡金属を採用することにより、衝突時のエネルギーを効率的に吸収し乗員の安全性を向上させることが可能になります。

砂漠の昆虫の表皮を模倣した耐熱構造

砂漠に生息する昆虫は、気温が50℃を超える過酷な環境で生存するために、表皮に特異な構造を発達させています。サハラ砂漠に住むサハラ銀アリは、銀色の毛状構造とナノスケールの三角形突起を持つ表皮により、太陽光の可視光および近赤外線(700~2500nm)を効率的に反射します。この構造によって、太陽光の約90%以上を拡散反射し、熱吸収を最小限に抑えることで、体温を〜10℃程度低減する効果があることが研究で確認されています。これを模倣して開発されたナノ構造塗料は、太陽光の反射率を高め、建物の表面温度を15~20℃低減する効果が報告されています。

サンゴの溝を模倣したバッテリー冷却プレート

サンゴの複雑な溝を持つ構造は、表面積を増やすことで水流による熱交換を促進する特性を持っています。そのサンゴの溝形状を模倣した自動車用のバッテリー冷却プレートは、従来の製品より冷却性能が10%向上し、圧力損失が20%減少することが報告されています。これによりバッテリーを20~40℃の最適温度に近づけることで、充電時間の短縮や寿命延長を実現できる可能性があります。

ヤモリの足裏構造を模倣した接着テープ

壁を忍者のように這い回るヤモリの足裏には、ナノスケールの毛が密集しており、原子・分子間に働くファンデルワールス力により強力な粘着力を発揮しています。この構造を応用して、科学実験の分析資料の固定用のテープが開発されています。無毒で残留物を残さず、繰り返し使用可能なため、SEM(走査型電子顕微鏡)などの分析試料固定に活用されています。

蚊の口器に模した痛くない注射針

血を吸う蚊の口器(吻)は、複数の鋭い針と鋸歯状の構造が協調することで、皮膚からほとんど抵抗を受けずに貫通します。このメカニズムを応用して、患者に痛みを感じさせない注射器の針(マイクロニードル)が開発されています。

セミの羽の表面構造を模倣した抗菌技術

セミの羽の表面には、微細な柱が並んだ「ナノピラー構造」をとっており、その柱が物理的に細菌の細胞膜を突き刺して破壊することで、付着を防いでいます。この構造を模倣した抗菌フィルムは、化学殺菌剤を使わずに物理的な作用で抗菌効果を発揮することが確認されており、医療に応用されています。

クモの糸の構造を模倣した導電性繊維

クモの糸は、ナノスケールの階層構造により、鋼鉄以上の強度と高い弾力性を持っています。この特性を模倣し、導電性高分子やカーボンナノチューブをクモの糸の構造に組み込んだ繊維が開発されています。それらを活用することで、軽量かつ耐久性のあるセンサーやウェアラブルデバイスが実現されることが期待されています。

生物模倣技術の最近の傾向

生物模倣を工業製品に応用する技術は、近年急速に進化しており、注目すべき以下の傾向が現れるようになっています。

超微細構造がもたらす変化

マイクロ製造技術の進歩により、これまでより、小さなスケールで生物学的構造を再現することが可能になりました。生物模倣した表面微細構造をかつてない精度で再現できるようになり、物理学、光学、流体力学などの幅広い学知を応用することで、画期的な製品が生まれるようになっています。

多機能材料の開発

過酷な環境を生きる生物の組織は、遮熱、表面の保護、撥水性、抗菌性など、同時に複数の機能を持っています。生物を模倣した材料を開発することで、実際の生き物と同様に、環境の変化を感知してそれに応じて反応する材料や、撥水性と抗菌性を兼ね備えた表面材料などの開発が進んでいます。

自己修復性を材料に付与

生物の体には、傷ついても自らを修復する仕組みが備わっています。その生物学的修復メカニズムにヒントを得て、自己修復機能を備えたポリマーや複合材料を開発することで、製品の寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を減らす可能性が検討されています。

エネルギーの超効率化

自然界のあらゆる生き物は、エサや太陽光などから取り入れたわずかなエネルギーを化学的に非常に効率よく使うことで、生命活動を継続しています。この生物の効率的なエネルギーシステムを応用することで、従来の化石燃料や電力に頼らない新しいエネルギーの仕組みが研究されています。

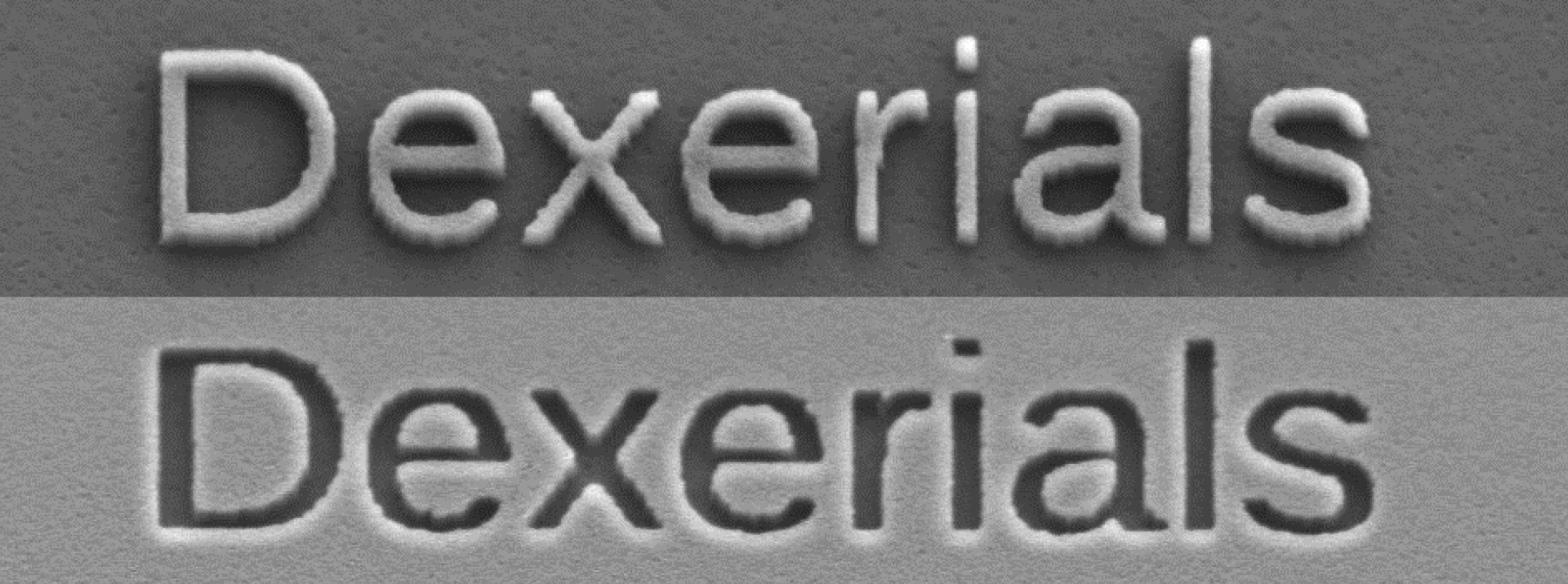

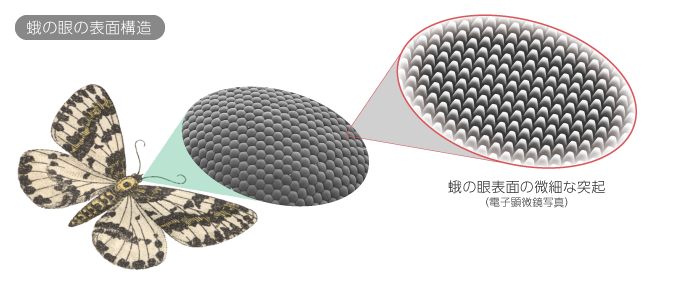

反射防止を実現するモスアイ構造技術とその活用例

こうした生物模倣の考え方は、素材開発に強みを持つデクセリアルズの製品設計にも活かされています。デクセリアルズもこれまでに、生物模倣を取り入れることで、革新的な製品を生み出すことにチャレンジしてきました。その成果の一つが、我々の要素技術の一つである「微細加工技術」によって生み出された、蛾の目を再現したモスアイ構造を持つ「反射防止フィルム モスアイタイプ」です。同製品はすぐれた光の反射防止効果を持つことから、自動車のディスプレイやヘッドアップディスプレイなどに採用されています。

モスアイ構造とは -究極の反射防止を求めて-

また、この反射防止フィルム モスアイタイプは、医療用のフェイスシールド「DxShield」としても製品化されています。このフェイスシールドは、光の反射を低減するとともに、曇りを防ぐ防曇効果を持つことから、医療業界において手術で長時間着用が必要な医師の方々に広く愛用いただいています。

反射防止フィルム モスアイタイプを活用した医療用シールド材の特長

こうした製品群の実現を可能にしたデクセリアルズの微細加工技術については以下の記事で詳しく解説していますのでぜひお読みください。

存在に気づかないほどの透明度の高い反射防止フィルムができるまで -微細構造を形成する最新技術とは-

生物模倣を製品設計に取り入れることで、エンジニアは生物が進化の過程で獲得したメカニズムを活用し、課題の解決に役立てることができます。私たちデクセリアルズも、微細加工技術やスパッタリング技術、有機材料の配合技術などを組み合わせることで、お客様とともに新しい生物模倣技術を追求してまいります。

関連記事

私たちデクセリアルズはデバイスの進化に欠かせない材料や次世代のソリューションを生み出す、マテリアルメーカーです。

電子部品、接合材料、光学材料をはじめと世界中のパートナーと新しい価値を生み出していきます。

- SHARE

当社の製品や製造技術に関する資料をご用意しています。

無料でお気軽にダウンロードいただけます。

お役立ち資料のダウンロードはこちら

当社の製品や製造技術に関する資料をご用意しています。

無料でお気軽にダウンロードいただけます。

お役立ち資料のダウンロードはこちら